地球にやさしい暮らし方を求める声が高まる中、エコビレッジというライフスタイルが注目されています。

本記事ではエコビレッジでの持続可能な生活方法を探り、サステナブルなコミュニティ構築の秘訣から実践例までをご紹介します。

自然と共生しながら、環境保護を実現するためのステップを踏み、地球に優しい生活空間を創出するためのエコビレッジの魅力を解明していきましょう。

もくじ

エコビレッジ概念の理解

今日、地球環境の保全は世界規模の課題となっており、持続可能な生活方法の模索が必要になっています。その中で注目を集めるのが、エコビレッジという概念です。

エコビレッジは、自然との調和を基本としたライフスタイルを実践し、エコロジーを重視したコミュニティ構築を目指します。サステナブルな社会を実現するために、エコビレッジでは、従来の消費型社会のあり方に問い直し、地球に優しい暮らしを提案しているのです。

今回は、このエコビレッジの基本概念について深く理解を深め、持続可能な生活への第一歩を踏み出すための情報をお届けします

エコビレッジとは何か

エコビレッジとは、生態系との調和を目指し、持続可能な開発が行われる小規模な地域社会のことを指します。この運動は、環境への負担を最小限に抑えるとともに、人々が共に生きるコミュニティの形成を目指します。

エコビレッジは、自然資源を賢く使い、再生可能エネルギーの導入、有機農業の実践、地域リソースの循環利用などさまざまな取り組みを展開しながら、人々が相互に連携し合って生活していくスタイルを提唱しているのです。

その目的は、環境問題の解決だけでなく、社会的な調和と人々の幸せな生活の実現にあるのです。エコビレッジでは個人の成長や教育も重視され、地球規模の問題に対する意識を持った次世代を育む場ともなっています。

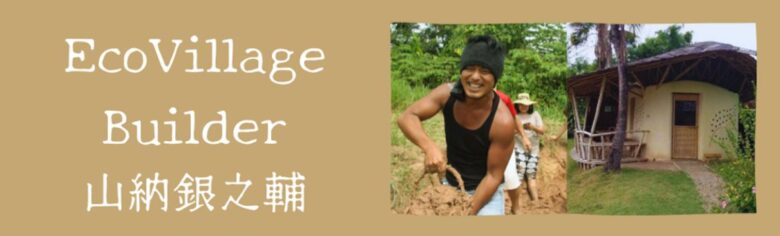

エコビレッジを作るエコビレッジビルダーについての記事はこちらです↓

サステナブルなコミュニティ構築の基礎

サステナブルなコミュニティ構築のためには、エコビレッジの理念に根ざした様々な取り組みが求められます。

最初に必要なのは共有されるビジョンの策定です。持続可能なライフスタイルを具現化するためには、コミュニティ全體(ぜんたい)で目指すべき方針や目標を明確にすることが大切です。

次に、地域資源の持続可能な利用計画を立てます。これには、農業、エネルギー、水資源の管理などが含まれ、地域の自然環境に合った方法で資源を効率よく使うよう努めます。

さらに、エコビレッジでは住民が社会的、文化的活動に参加することで、コミュニティの絆を深めるとともに、各個人の能力や才能を生かし合う場を提供します。こうした基盤を築くことにより、真の意味でサステナブルなコミュニティが形成されていきます。

環境保護とエコビレッジの関係

環境保護を目指すエコビレッジの動きは、地球上の生態系保護に非常に重要な役割を果たしています。エコビレッジの各住民は、日々の活動を通じて環境意識を高め、それを地域社会全體(ぜんたい)に広げていく使命を持った方が多いです。

循環型経済の促進、自然エネルギーの利用拡大、廃棄物の削減など、具體的(ぐたいてき)な環境保全の取り組みは、持続可能な地球の未来を形作る上でのモデルケースとして位置付けられています。複数のエコビレッジが連携することにより、地域や国境を超えた大きな環境保護ネットワークを構築し、グローバルな規模での環境問題の解決に寄与していく可能性もあります。

また、エコビレッジは教育の場としても機能し、次世代に環境保護の大切さを伝え続ける重要な役割を担っているのです。

実践で学ぶ持続可能性

持続可能性を目指すためには、多くの実践的な学びが重要です。エコビレッジでは、より環境に優しく、地域コミュニティと連携しながら、持続可能な生活を送る方法を学ぶことができるのです。

日々の生活の中で小さな一歩を積み重ねることで、自分たちの未来だけでなく、地球上のすべての生命の持続性に貢献していくことが可能になります。

その実践の一環として、無駄を減らし資源の循環を意識した生活、すなわちゼロウェイストライフスタイルの採用、グリーンエネルギーの積極的な利用、そして循環型社会への移行が挙げられます。これらを積極的に実践することで、一人一人が環境に与える影響を減らしていけるのです。

ゼロウェイストライフスタイルの採用

ゼロウェイストライフスタイルとは、廃棄物をできるだけ減らす生活を意味します。”ゼロ”を目標に掲げるこの生活様式は、購入するものを厳選し、リサイクルやコンポスティングを活用することで、ゴミの生成を最小限に抑えることを目指します。

具體的(ぐたいてき)には、使い捨てプラスチック製品を避け多用途に使用できるアイテムを持ち歩く、食品ロスを防ぐために必要な量だけを買い物する、家庭でのコンポスト(堆肥化)を行うなどがあります。これらの実践は個々人の生活習慣の見直しから始まりますが、同時に周囲の人々にも影響を与えて意識改革を促すことができるのです。

グリーンエネルギーの活用方法

エコビレッジにおける持続可能な生活では、グリーンエネルギーの活用が非常に重要です。グリーンエネルギーとは、太陽光、風力、水力など再生可能な自然エネルギーのことを指します。

これらのエネルギー源は、化石燃料を使用することなく持続的に電力を供給することができ、また、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出を大幅に削減することができます。

エコビレッジ内で太陽光パネルや小型風力発電機を設置することで自家発電を行うことができ、地域コミュニティが共有する施設に電力を供給することも可能になります。エネルギーの自給自足を目指すことで、より環境への配慮を行いつつ、経済的にも自立したコミュニティを築くことができるのです。

循環型社会への移行プロセス

循環型社会へ移行するためには、単にリサイクルを行うだけでなく、生産から消費、廃棄に至るまでのすべての過程で、資源の循環を意識した取り組みが求められます。

循環型社会を実現するには、商品を購入する際にはその品物がどのように生産され、使命を終えた際にどのようにリサイクルされるかを考慮する必要があります。

エコビレッジでは、地元の資源を活用し、地域の人々と協力して地場産業を支援することで、経済循環を生み出していきます。また、畑で収穫した食材を共有することで、食の循環も可能になります。このようにして、エコビレッジでの生活を通じて循環型社会の構築を学んでいくことが重要なのです。

エコビレッジの成功事例

エコビレッジは、サステナブルな生活を実現するためのモデルとして世界中で注目されています。一體(いったい)どのような事例が成功をおさめているのでしょうか。

今回は、実際に環境に配慮した生活を送ることに成功しているエコビレッジの事例をいくつか紹介します。こうしたモデルを日本でも取り入れ、持続可能な生活をどのようにして実現していくか、具體的(ぐたいてき)な事例を通して探求していきます。

国内外のエコビレッジ事例紹介

エコビレッジの取り組みは国内外でさまざまですが、共通するのは地球環境を守り、持続可能な生活を目指すという点です。例えば、デンマークの「サムソー島」は、全島をリニューアブルエネルギーだけで自給自足し、CO2排出量を大幅に削減したことで知られています。

日本では、通称「銀ちゃん」こと山納銀之輔さんが、自然との調和の中で持続可能な生活を実践しておられます。銀ちゃんは、環境に優しい農法での食材栽培、自然エネルギーの利用、地域社会との連携を通じて、エコロジカルなライフスタイルを追求しています。

また、ワークショップやイベントを通じて、持続可能な生活の普及にも積極的に取り組まれています。詳細はこちらをご覧ください↓

エコビレッジで実現する自給自足

エコビレッジにおいて、自給自足は非常に重要なコンセプトの一つです。食料、エネルギー、水などの基本的な生活資源を地域内で生産・供給することにより、環境への負荷を最小限に抑えつつ、コミュニティの自立性とレジリエンスを高めることができます。

エコビレッジでは、有機農業やパーマカルチャーを取り入れた農地、小水力発電や太陽光発電など再生可能エネルギーの利用による電力創出、雨水の利用と浄化システムなどが設置され、循環型の自給體系(たいけい)を確立する試みが行われています。

エコビレッジのマンション事例も含め、自然と共生する建築の特徴や設計方法、評判について詳しく解説しています。詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

エコビレッジでの生態系保護

エコビレッジでは、持続可能な生活とともに、生態系保護が非常に大切なテーマです。自然の恵みに感謝し、地球上のあらゆる生命が共存するバランスを考慮した生活スタイルを追求することが求められます。

地元の生物多様性を損なわないような土地の活用や農業方法が採られ、種の絶滅を防ぐ努力も行われています。これらの実践によって、エコビレッジは生態系全體(ぜんたい)にとっての避難所となり、持続可能性において重要な役割を果たすことになります。

生物多様性の維持とエコシステム

エコビレッジでの生活は、生物多様性の維持に着目した活動を数多く実施します。これには、地域固有の植物を保護することや、外来種による生態系への影響を最小限に抑えることなどが含まれます。

また、自然環境が持つ浄化能力や、植物と昆虫をはじめとする生物間の相互作用を意識したエコシステムの構築を行なっています。例えば、絶滅危惧種を保護する取り組みや、ビオトープの創造などが挙げられます。

エコビレッジにおいては、こうした生物多様性を支える自然の要素が価値ある資源として考えられ、その保全がコミュニティ全體(ぜんたい)で行われています。

自然環境に配慮した土地の利用

エコビレッジにおいては、土地の利用方法にも自然環境に配慮する考え方が取り入れられています。開発を行う際には、地形を活かした計画を立てることが重要です。土地を過度に改変することなく、自然地形と調和しながら住居や共用施設を配置することが求められます。

農地に関しても、化学肥料や農薬の使用を極力減らし、自然農法や有機農法を実践しているのが一般的です。こうした土地利用は、土壌の健康を維持し、食物連鎖や生物多様性に対する惡影響を防ぐのに役立ちます。加えて、緑地の保全や再生にも力を入れており、自然と調和した持続可能なコミュニティの実現を目指しています。

パーマカルチャーとは

パーマカルチャーとは、永続的な農業及び文化を意味する用語であり、エコビレッジにおける重要な概念の一つです。パーマカルチャーでは、持続可能な生活システムを構築することを目指し、土地の利用、水の管理、エネルギーの使用、住居の設計、コミュニティの運営に至るまで、自然のサイクルを尊重した方法が取り入れられます。

自然環境との調和を保ったまま資源を活用し、無駄を出さない循環型の生態系を築くことが目的です。パーマカルチャーの実践によって、エコビレッジは限りある資源を伝統的またはイノベーティブな方法で最大限に活用することができるでしょう。

サステナブルなライフスタイルの実践

エコビレッジで持続可能な生活をするためには、環境への影響を考慮したサステナブルなライフスタイルを実践することが重要です。サステナブルな生き方とは、将来の世代に負担を残さず、今を生きる和多志(わたし)たちの日々の行動を指します。

エコビレッジでは様々な実践方法が試みられており、自然との調和を目指し、資源を大切に使う生活が求められています。このような生活様式を身につけることは、地球環境保全のためにも、個々人の健康や経済的な持続可能性にも寄与するのです。

エコフレンドリーな日常生活の工夫

エコフレンドリーな生活を心がけるためには、日々の小さな工夫が積み重なって大きな変化を生み出します。例えば、日常生活における省エネルギーの取り組みとして、LED電球の使用や節水型トイレの導入はその一つです。

また、再生可能な素材で作られた家庭用品を選ぶことも重要とされています。このように、一人一人が環境に配慮した選択を日常的に行うことで、大きな環境負荷の削減につながるのです。

オーガニック食材を取り入れる重要性

オーガニック食材を積極的に取り入れることは、サステナブルなライフスタイルの実践に不可欠です。化学肥料や農薬に頼らずに作られた食材は、環境への負担が少なく、持続可能な農業を支える基にもなります。

消費者がオーガニック製品を選ぶことは、こうした農法を実践する生産者を支援し、持続可能な農業の普及に繋がるのです。さらに、オーガニック食材には添加物が少なく、自然な味わいを楽しむことができるという健康面でのメリットもあります。

トレーサビリティの追求と消費者の役割

トレーサビリティとは、製品や食材がどのような過程を経て消費者の手に渡るかを追跡することです。この追求は、消費者が購入する商品の生産背景を知り、より環境に優しい選択をするために重要です。

エコビレッジでは、地域の産物を使用することで、長距離輸送によるCO2排出を削減し、また地場産業を支援しています。消費者として、このようなトレーサビリティが確立された商品を選ぶことは、環境負荷の軽減に貢献する行動と言えるでしょう。

「環境に優しいキャンプ場での持続可能な自然体験」についてご紹介しています。ぜひ、こちらから詳細をご覧ください。

エコビレッジ内のエネルギー戦略

エコビレッジにおいては、持続可能な生活を送る上でエネルギー戦略が大きな役割を担います。再生可能エネルギーの積極的な導入や、省エネルギー技術を用いた設備投資などが鍵となるでしょう。

これは、外部からのエネルギー依存度を減らし、地球温暖化の原因となる二酸化炭素排出量を削減する狙いがあります。また、エコビレッジ内でのエネルギー生産により、コミュニティ全體(ぜんたい)のエネルギー自給率を高める試みも行われています。

これにより、より自律的で、環境負荷の低い生活が可能になります。エネルギーはエコビレッジの持続可能性を支える重要な柱の一つですから、どのように管理し、有効に活用していくかが成功の鍵となるでしょう。

再生可能エネルギーの採用とその効果

エコビレッジにおける再生可能エネルギーの採用は、環境への配慮と持続可能なコミュニティの運営を実現するための最も重要な戦略の一つです。太陽光パネルや風力発電、バイオマスなど、様々なクリーンエネルギーが利用されています。

これらは従来型のエネルギー源に比べて、温暖化ガスの排出量が少ないだけでなく、地域ごとの再生可能資源を活用することが可能です。このようなエネルギー戦略により、エコビレッジは自然と調和した生活を実践し、環境に優しいモデルコミュニティとして他に示す効果が期待されます。

また、自給自足を目指す過程で発生する技術や知見を共有することで、周囲の地域社会にもポジティブな影響を与えることができるでしょう。

クリーンエネルギーへの移行方法

エコビレッジにおけるクリーンエネルギーへの移行方法は、段階的にかつ計画的に行われる必要があります。まず初めに、現状のエネルギー消費量と環境負荷を把握するために地域ごとのエネルギーオーディットを実施することが大切です。これにより、どのエネルギー資源をどの程度活用するかの戦略を練ることができます。

次に、コストと効率のバランスを考えながら、ソーラーパネルや風力タービンの導入計画を立てます。自治體(じちたい)や国からのサポートを受けつつ、住民全員が納得できる形での導入を目指すことが成功の鍵です。教育プログラムを通じて住民にエネルギー問題への意識を高め、自発的な取り組みを促していくことも重要でしょう。

エネルギー自給を目指すエコビレッジの取り組み

エネルギー自給を目指すエコビレッジでは、持続可能なエネルギー源の導入に加えて、住民個々のエネルギー使用量の最適化が追求されます。具體的(ぐたいてき)な取り組みとして、省エネを意識した住宅設計、断熱材の利用、LED照明への交換などが行われており、無駄なエネルギー消費の削減が図られています。

さらに、コミュニティレベルでのエネルギー管理システムの導入により、消費パターンを分析して効率的なエネルギー分配に努めることが可能になります。このようにしてエネルギー自給率を高めることで、エコビレッジは自立した持続可能な社会モデルとしての機能を高め、将来にわたって環境と調和した生活を送ることができるようになります。

コミュニティでの連携と支援

エコビレッジでの生活は、持続可能な社会を形成するモデルとして非常に重要な意味を持ちます。その中核となるのが、コミュニティでの緊密な連携と相互の支援です。個々人が互いに協力し合い、知恵とリソースを共有することで、経済的、社会的、環境的にバランスのとれた生活が可能となります。

そこでは、各自の才能やスキルが最大限に活かされるような仕組み作りが求められます。また、このような生活には、自立心と共同體(きょうどうたい)意識の育成が不可欠です。共通の目標に向かって一致団結することで、エコビレッジは、持続可能な未来への一翼を担っています。

エコビレッジでの効果的なコミュニティ運営

エコビレッジを運営する上で最も大切なのは、住民一人ひとりが主體性(しゅたいせい)を持ち、コミュニティ全體(ぜんたい)が協調して機能することです。具體的(ぐたいてき)には、定期的なミーティングを開催し、各自の意見やアイディアを出し合い、問題を解決する場を設けることが重要です。

また、様々なスキルを持つメンバーが協力し合う工夫をすることで、自給自足の生活や環境保全活動にも効率よく取り組むことができます。教育プログラムを設けることも有効で、子どもから大人まで環境や持続可能性について学び、社会への意識を高めることができれば、エコビレッジはさらに発展していくでしょう。

地域社会への積極的な関わり方

エコビレッジの持続可能性を高めるためには、内側のコミュニティだけでなく、外部の地域社会とも積極的に関わることも心に留めるべきです。市場での有機野菜の販売やワークショップの開催を通じて、周辺住民との交流を深めることは、理解者を増やし、エコビレッジの活動をより広い範囲で支持を得るために有効です。

地域の祭りやイベントに参加することで、コミュニティ外の人々との信頼関係を築き、協力體制(たいせい)を強めることも可能となります。このように、地域社会への積極的な関わりは、エコビレッジの持続可能な生活にとって大切な部分です。

エコビレッジの共生と相互支援體系(たいけい)

エコビレッジ内部だけでなく、地域のコミュニティや他のエコビレッジとの共生と相互支援體系(たいけい)が、サステナブルな生活を支える上で大きな役割を果たします。たとえば、異なるエコビレッジ間で知識や技術を共有したり、余剰物資の交換を行うことで、資源を有効に利用することが可能です。

また、地域社会との連携により、ジョイントベンチャーや共同プロジェクトを実施することもでき、これによって、エコビレッジ外のコミュニティへも持続可能性の意識を広げることができます。相互支援體系(たいけい)は、困難な状況に直面した際のリスクヘッジとしても機能し、エコビレッジが固有の挑戦に対処する力を強化するためには必要不可欠な存在です。

環境フットプリントの計測と改善

わたしたちの日々の生活は、見えないところで地球環境に大きな影響を与えています。その影響の大きさを数値化したものが、環境フットプリントです。エコビレッジでの持続可能な生活においても、環境フットプリントの計測と改善は重要なポイントとなります。

日常生活でのエネルギー消費や、食料、物購入、運輸など、あらゆる活動がフットプリントに関わってくるのです。計測を通して、より良い生活の選択肢を見つけ、改善していくことは、未来の地球を守るために欠かせない行動といえるでしょう。

環境フットプリントって何

環境フットプリントとは、一人ひとりの生活活動が引き起こす環境への影響を示す指標の一つです。この指標には、二酸化炭素排出量だけでなく、使用する水資源の量や廃棄物の発生量など、様々な要素が含まれます。

具體的(ぐたいてき)にいうと、和多志(わたし)たちが普段食べている食品や使っている電化製品、交通手段を選ぶ際に、どのくらいの環境負荷があるかを計算し、それを減らすための方策を考えることが求められます。エコビレッジであれば、持続可能な生活を実現するためには、日々のあらゆる選択が重要であり、その一環として、環境フットプリントの把握と改善に努めることが不可欠だといえるのです。

個人としてできるフットプリント削減策

個人レベルで環境フットプリントを削減するためにはいくつかの方法があります。まず、日常生活におけるエネルギーの使用量を意識し、節電や節水を心がけることが基本です。次に、食品の消費においては、地元で生産された旬の食材を選ぶ、食品ロスを減らす、肉の消費を減らして植物性の食品を増やすなど、環境に配慮した食生活をすることも効果的でしょう。

交通手段では、出来る限り公共交通機関の利用や自転車、徒歩を選ぶことで、カーボンフットプリントの削減につながります。また、ごみの分別やリサイクルにも積極的に取り組むことで、廃棄物の減少に貢献します。これらの積み重ねが、地球環境への配慮となり、エコビレッジでの生活においても欠かせません。

まとめ

エコビレッジは、環境への影響を最小限に抑え、資源を持続可能な方法で利用することを目指した共同体です。住民は、自然と調和した生活を送りつつ、エネルギー効率の良い家の自己建設に取り組みます。これには、太陽光発電の導入、雨水収集システムの活用、断熱材料の工夫などが含まれます。建築にあたっては、周囲の自然環境を尊重し、風通しの良い設計や日照を考慮した配置がされます。実際に、エコビレッジ内で建てられた家々は、再生可能エネルギーのみを使用し、廃棄物のリサイクルにも力を入れるなど、地球に優しいライフスタイルを実現しています。これらの取り組みは、長期的に見れば経済的な節約にもつながり、持続可能な未来への大切な一歩となっています。

もちろん、ひとりで暮らす村でも良いと思います!